МУНКАР и НАКӢР—имена двух ангелов, допрашивающих человека после его смерти в могиле о его вере. Верующих мусульман они оставляют в покое, грешников и неверующих подвергают наказаниям (‘азаб ал-кабр), предваряющим их наказание в джаханнаме.

МУ’МИН — верующий, правоверный. В Коране слово М. употребляется пять раз: как эпитет Аллаха и как особый термин для названия верующего, отражающий внутренний, нравственный аспект веры (иман).

И‘ДЖА̄З ал-К̣УР’А̄Н— технический термин мусульманской догматики, обозначающий чудесность и неподражаемость Корана по содержанию и форме.

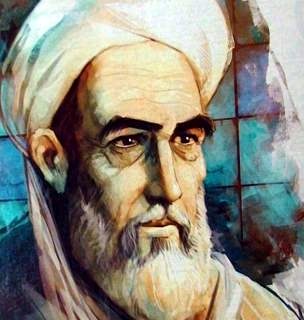

МУЛЛА̄ С̣АДРА̄, С̣адр ад-дӣн Мух̣аммад б. Ибра̄хӣм Шӣра̄зӣ (ок.1572—1640) — иранский богослов, философ и мистик, идеолог шиизма в сефевидском Иране, один из ближайших учеников главы исфаханской школы философов Мир Дамада. Из полемических сочинений М. С. наибольшую известность получили Се асл и Каср ал-аснам ал-джахилийа. Им составлены комментарии к трудам выдающихся предшественников: к аш-Шифа’ Ибн Сины, к Хикмат ал- ишрак ас-Сухраварди, к своду хадисов ал-Кафи фи усул ад-дин ал-Кулини (ум. в 941 г.), а также пространный Тафсир к Корану, который, по существу, является та’вилем. Итогом философских размышлений и трудов М. С. стало его многотомное сочинение Китаб ал-асфар ал-арба‘а ал-‘аклийа. По содержанию к нему примыкает эсхатологический трактат ал-Мабда’ ва-л-ма‘ад, созвучный одноименным сочинениям Ибн Сины и Насир ад-дина ат-Туси и излагающий основные положения метафизики М. С.

МУДЖТАХИД (перс. муджтехид, тур. мюджтехид) — ученый-богослов, имеющий право выносить самостоятельные решения по важным вопросам фикха. По традиции, М. считаются все сподвижники Мухаммада и их ближайшие «последователи», через которых последующие поколения получали правовые знания, а также факихи первых веков ислама, сыгравшие важную роль в формировании наук шари‘ата. Последними суннитскими М. высших степеней признаются основатели мазхабов.

В шиитском (имамитском) исламе М.— высший духовный авторитет, призванный на период «сокрытия» имама вести общину «верным путем». Исходя из убеждения, что «врата иджтихада» открыты и что «скрытый» имам через своих посредников продолжает руководить общиной, имамиты признают за М. высоких степеней право давать заключения не только по частным вопросам богословия и права (ал-фуру‘), но и по вопросам догматов вероучения и основ права (ал-усул).

‘ИДДА (перс, эддат, тур. иддет) — определенный промежуток времени, в течение которого свободная женщина после развода или после смерти мужа и невольница при переходе от одного господина к другому не должна вступать в половые отношения.

‘ӢД ал-ФИТ̣Р (другие названия: ал-‘ид ас-сагир — араб.; рамазан-байрам, ураза-байрам, кучук-байрам — татар.; шекер-байрамы — тур.) — праздник розговенья в честь завершения поста (ас-саум) в месяц рамадан.

ИБН Х̣АЗМ, Абӯ Мух̣аммад ‘Алӣ б. Ах̣мад (994—1064) — андалусский теолог и факих, видный представитель захиритской школы права (аз-захирийа).

МУ‘ДЖИЗА (мн. ч. му‘джиза̄т) — чудо, публично совершаемое пророком в подтверждение своей миссии. В Коране не употребляется. В раннемусульманской литературе синонимом М. часто был термин айа (мн. ч. айат). Большинство богословов противопоставляли М. карама (мн. ч. карамат) — сверхъестественному деянию (харик ли-л-‘ада), совершаемому «святым» (вали).

ал-МУ‘АТ̣Т̣ИЛА («лишающие», «отрицающие») — му‘аттилиты, одно из названий му‘тазилитов, которые в противоположность антропоморфистам (ал-мушаббиха), уподоблявшим бога человеку, отрицали существование «божественных атрибутов».