ас̣-С̣АУМ (перс, рузе, тур.-татар, ураза; синоним сийам) — пост, одно из пяти основных обязательных предписаний ислама. Ас-С., установлен Мухаммадом в 624 г. и восходит к доисламской практике благочестивого уединения (ал-и‘тикаф).

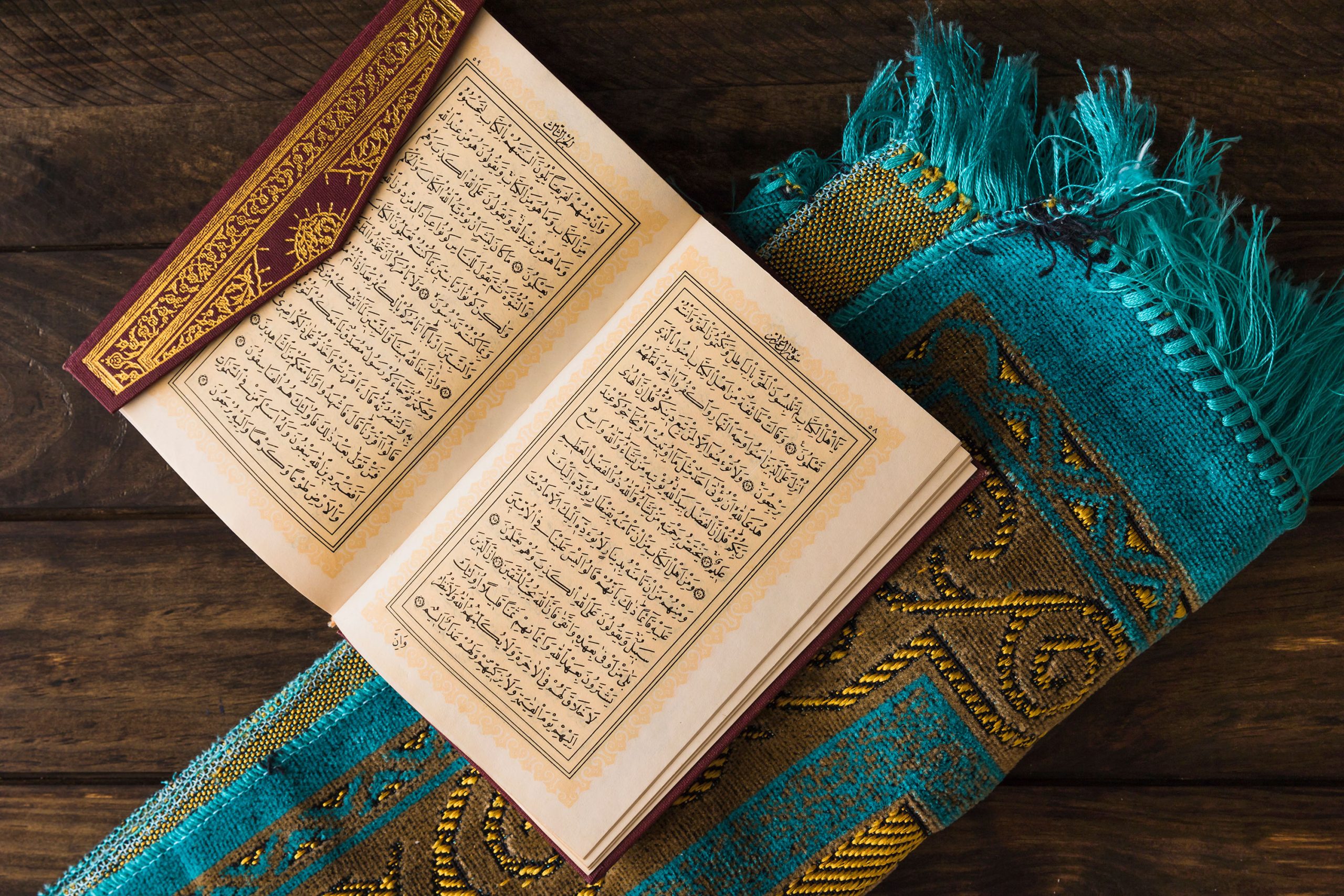

ат-ТАДЖВӢД—орфоэпическое чтение Корана нараспев; правила такого чтения и соответствующая кораническая дисциплина (‘илм ат-Т.). Ат-Т. издревле стал исполнительским искусством, которым владеют в основном профессиональные чтецы-декламаторы (кари', мн. ч. курра’) и которое передается из поколения в поколение; простейшим его элементам учат также в начальных школах и мадраса.

ТА’ВӢЛ («возвращение к истоку, к началу») — метод рационалистического или символико-аллегорического толкования Корана или сунны. Термин Т. взят из Корана, где в восьми случаях он, по мнению комментаторов, означает «толкование сна» (та‘бир ар-ру’йа, сура 12), а в девяти остальных — «исход», «последствие» (‘акиба). Вероятно, противопоставление Т. тафсиру — историко-филологическому и законоведческому комментарию, основанному на традиции, возникло не сразу и не было абсолютным.

Т̣АВА̄Ф («обход», «хождение вокруг») — хождение вокруг ал-Ка‘бы. Обряд Т. перешел в ислам из джахилийской практики (давар). Согласно традиции, основные правила Т. были изложены Мухаммадом во время «прощального хаджжа» в 632 г.

ТАВАККУЛ (от глагола таваккала — «уповать», «полагаться на кого-либо») — термин коранического происхождения, обозначающий предание себя божественной воле, в частности отказ от добывания средств к существованию в расчете на то, что пошлет Аллах. Практика Т. была широко распространена среди мусульманских аскетов (зуххад) и суфиев. Основываясь на кораническом материале, они связывали Т. с верой (иман), поскольку, по их мнению, лишь истинно уверовавший в Аллаха способен отказаться от забот, связанных с повседневной жизнью, ради служения ему и размышлений о. нем.

С̣А̄ЛИХ̣ («благочестивый») — коранический персонаж, пророк, посланный Аллахом к народу самуд (также асхаб ал-Хиджр — «обитателям ал-Хиджра», на севере Хиджаза).

ас-САЛАФӢЙА (от салаф — «предки», «предшественники») — салафиты, общее название мусульманских религиозных деятелей, которые в различные периоды истории ислама выступали с призывами ориентироваться на образ жизни и веру ранней мусульманской общины, «праведных предков» (ас-салаф ас-салихун), квалифицируя как бид‘а все позднейшие нововведения в указанных сферах — начиная с методов символико-аллегорического толкования Корана и кончая всевозможными новшествами, привнесенными в мусульманский мир его контактами с Западом.

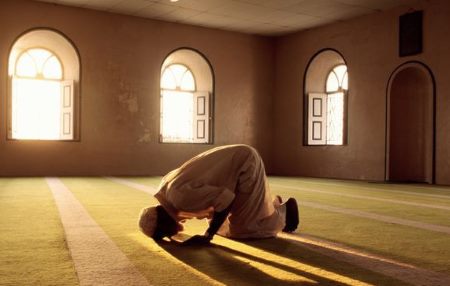

ас̣-С̣АЛА̄Т (перс. намаз) — каноническая молитва, одно из пяти обязательных предписаний ислама.

КУТТА̄Б (араб, заимствование из арамейского) — начальная школа, где обучали азбуке и Корану. В средние века слово К. употреблялось шире, теперь ограничено Аравией, Египтом и Тунисом.

С̣АДАК̣А (перс, садаге, тур, садакат; «искреннее даяние») — 1. Милостыня. 2. Закат со скота, взимаемый скотом же по определенному расчету.